SEBELAS PATRIOT : Ajakan Andrea Mencintai Bola

Oleh Anas Al Lubab

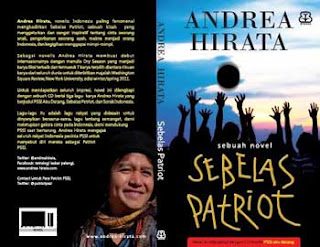

Judul : Sebelas Patriot

Penulis : Andrea Hirata

Penerbit : Bentang, Yogyakarta

Tahun Terbit : 2011

Jml Halaman : xii +112

Setelah mereguk ‘Cinta di dalam Gelas’ di naungi ‘Padang Bulan’, kini saya diajak bernostalgia memahami fenomena sepak bola berikut pernak-perniknya dimasa lalu. Dengan romantis Andrea Hirata membuka cerita tentang bola melalui selembar photo buram—dimakan usia—ayahnya menggenggam piala tanpa ekspresi yang ia temukan dibawah tumpukan baju bekas. Photo itulah yang nantinya mengalirkan cerita semangat menggelegak Andrea Hirata melalui tokoh Ikal yang berlatih keras demi melanjutkan sekaligus menghapus jejak pilu ayahnya yang terpaksa gantung sepatu, lantaran kaki kirinya dibuat pincang oleh penyiksaan Belanda setelah ia mencetak gol pada laga melawan tim Belanda. Novel Sebelas Patriot ini, merupakan novel ke-7 Andrea Hirata (AH) setelah tetralogi Laskar Pelangi dan novel 2 in 1 ‘Padang Bulan’ dan ‘Cinta di dalam Gelas’. Berbeda dengan novel-novel sebelumnya, kali ini, AH melampiri karyanya dengan sebuah CD berisi tiga lagu ‘PSSI Aku Datang’, ‘Sebelas Patriot’ dan ‘Sorak Indonesia’. Tak hanya itu, ilustrasi photo yang terdapat didalam buku ini pun, kini dibuat full color.

Ditengah kekisruhan yang menggrogoti raga PSSI, AH, ibarat seorang yang memilih menyalakan sebatang lilin, ketimbang merutuki kegelapan. Bagi AH, perubahan tak akan bisa tergapai hanya dengan sibuk saling menyalahkan. Apa yang ditulis AH bagi saya adalah tawaran solusi terhadap aneka persoalan yang membelit negeri ini, khususnya ranah sepak bola. Apa yang terjadi kini tak lebih adalah pengulangan yang melanggengkan warisan kolonialisme. Dimana olahraga menjadi tunggangan politik vested interest segelintir orang yang hendak mengeruk keuntungan—dahulu Belanda kini koruptor. Dalam novel ini, AH membeberkan biografi sepak bola berikut bumbu-bumbu penyedapnya—fenomena perempuan-perempuan gila bola. Ternyata, perempuan gila bola, tak sekedar disebabkan oleh kegantengan dan kepopuleran para pemain bola yang digandrunginya semata, melainkan masuk menelisik hingga kehidupan sosial dan intelektualitas para pemainnya.

Membaca novel ini, menguatkan ingatan saya terhadap novel AH sebelumnya. Usaha AH kerja keras mengumpulkan uang demi membeli kaos bola bertandatangan Luis Figo—pemain favorit ayahnya—untuk ayahnya mengingatkan saya saat Ikal menjadi backpacker ketika kuliah di Sorbone Prancis (Edensor). Dan budaya warga saat menyaksikan pertandingan PSSI di balai desa lengkap dengan keunikan komentatornya, mengingatkan saya pada budaya bermain catur dan taruhan sambil mengkritisi politik dan pemerintah di warung kopi (Cinta di dalam Gelas dan Maryamah Karpov).

Selain melempar bola sebagai ideologi dan bentuk perlawanan, AH selalu berhasil menyembulkan muatan parodi mengejutkan, kadang berbau satir. Bagaimana Ikal atau AH misalnya, dengan konyol melakukan segala aktivitas serba kidal, lantaran Toharun, pelatih bolanya menganjurkannya memfokuskan diri melatih fungsi otak kiri agar memiliki kemampuan menendang bola sebagaimana kekuatan kaki kiri ayahnya. Ikal pun akhirnya menulis, memegang stang sepeda, memukul beduk, memberi makan ayam, memompa lampu petromak, serba menggunakan tangan kiri. Hingga akhirnya, Ikal kena kepret Wak Haji lantaran menunjuk huruf-huruf arab ketika belajar mengaji juga menggunakan tangan kiri (lih,43)

Awalnya, saya sempat bertanya-tanya. Kenapa AH menyebut tim Indonesia dengan sebutan PSSI bukan yang lain. Sedangkan kita tahu, PSSI adalah lembaga yang mengurusi sepak bola Indonesia, bukan nama suatu club. Namun ketika dipikir ulang, saya berspekulasi, bahwa itu tentu telah dipikirkan matang oleh AH ketika hendak menulis. Dengan memilih nama PSSI, seakan ia ingin mengajak segenap pecinta persepakbolaan Indonesia untuk bersatu. Tidak centang perenang seperti sekarang.

Renungan filosofi AH tentang bola, ia tunjukan di bab terakhir buku ini, dengan mengatakan; Bendera raksasa yang berkibar-kibar adalah psikologi. Mars penyemangat yang gegap-gempita adalah seni. Orang-orang di podium kehormatan—di tempat paling nyaman menonton bola—adalah politik. Dan orang berdasi... adalah bisnis. Pedagang asong yang rela nabung demi nonton bola adalah keikhlasan, pemain khidmat berdoa pra pertandingan adalah agama. Kiper memeluk gawang sebelum bertanding adalah budaya. Ratusan photografer membidik lapangan adalah sejarah. Ayah yang membawa anaknya menonton bola adalah cinta. Bocah-bocah bergelantungan nebeng di kereta demi nonton bola adalah patriotisme. Catatan skor papan elektronik adalah sastra. (Lih .87-98)

Dengan sebelas patriot ini, AH secara halus menyindir kondisi persepakbolaan Indonesia. Melalui cerita sepak bola di zaman ayahnya yang dipolitisir Belanda. Seakan AH menuding hidung Nurdin Halid sebagai orang bermental kolonial. Melalui tokoh Toharun, sosok pelatih penganut filosofi buah-buahan ditemani asisten pelatihnya yang berasal dari rumah sakit jiwa, AH seakan mengatakan, bahwa untuk memajukan sepak bola Indonesia pelatihnya tak harus mengambil dari luar negeri. Yang terpenting gigih melatih dan mencintai bola. Bagaimana Toharun begitu keras melatih anak didiknya, namun begitu bijak saat anak buahnya menerima kekalahan. Toharun hanya mengatakan, bahwa kekalahan adalah pemicu agar anak didiknya giat berlatih lagi. Kadang ia mencopot tali sepatu anak didiknya—mengekpresikan cinta, dan memberikan hadiah buah-buahan dari kebunnya sendiri pada kemenangan yang diraih anak buahnya.

Untuk menutup tulisan ini, saya ingin mengutip endorsmen Ahmad Syafi’i Ma’arif yang mengatakan “Betapapun runyamnya bangsa ini, Andrea menunjukan bahwa kita masih punya harapan”. Wallahu a'lam

Penulis adalah penikmat sastra berdomisili di Serang-Banten

Komentar

Posting Komentar